Las andanzas de Wehrli para poder llegar por primera vez a Argentina para cumplir su misión comenzaron en México, donde tomó un autobús a San Rafael en Argentina. A partir de aquí viajó a caballo en una expedición de montaña de habla española para lograr el paso por los Andes, cordillera que cruzó ocho veces.

Al finalizar sus trabajos en 1899 regresó a Suiza, pero se dice que cuarenta años después cuando volvió a Argentina en 1938 aún era recordado por sus servicios al país.

Wehrli era una persona muy popular no solo en su país sino también en el extranjero por su gran capacidad docente y comunicativa, ya que sabía acompañar sus conferencias sobre sus viajes a todos los continentes con ilustraciones y fotografías tomadas por él mismo, que a menudo coloreaba su esposa.

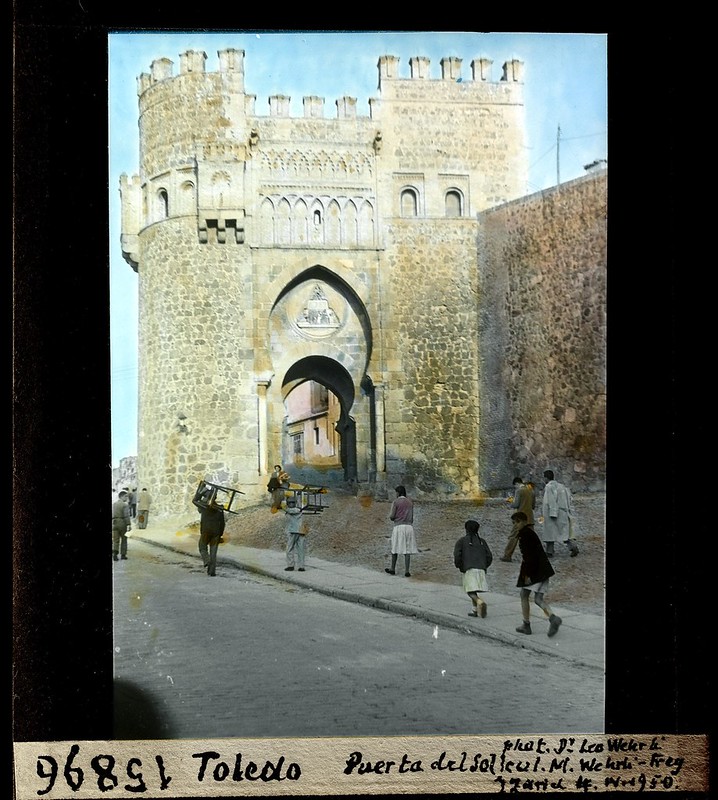

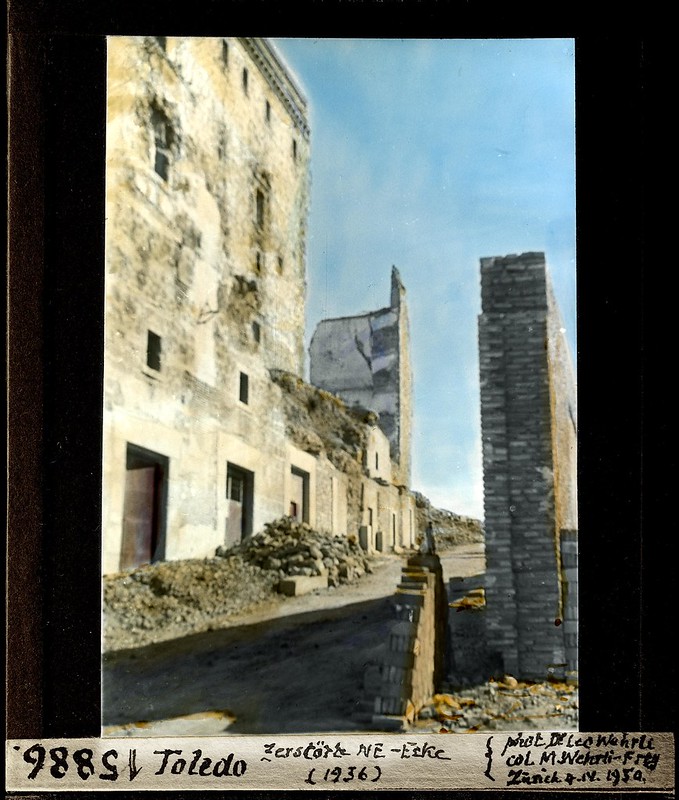

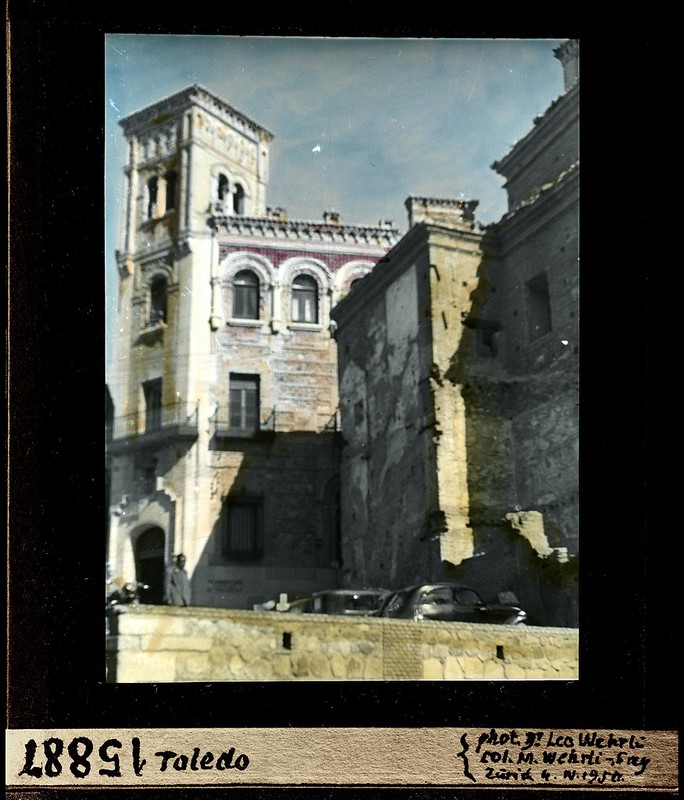

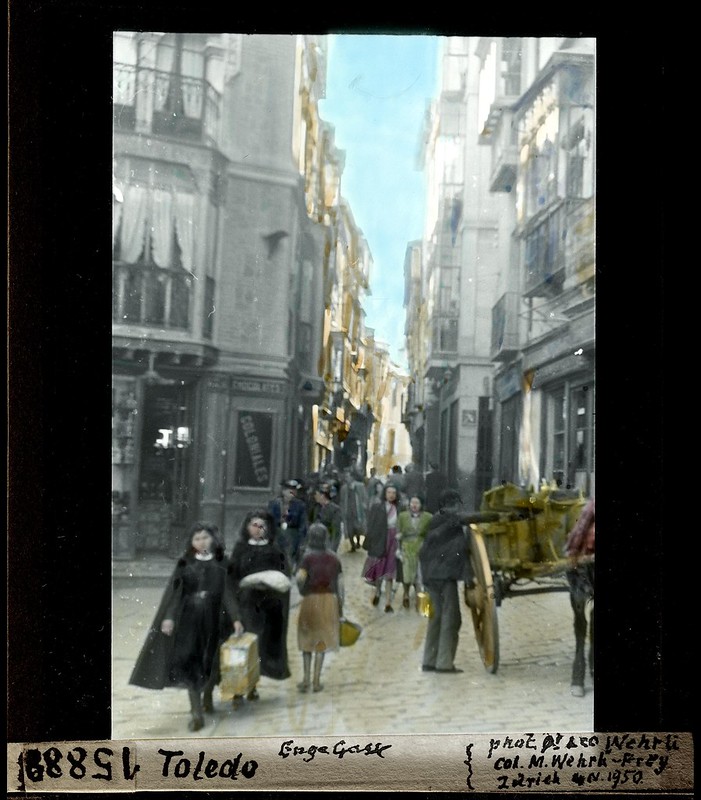

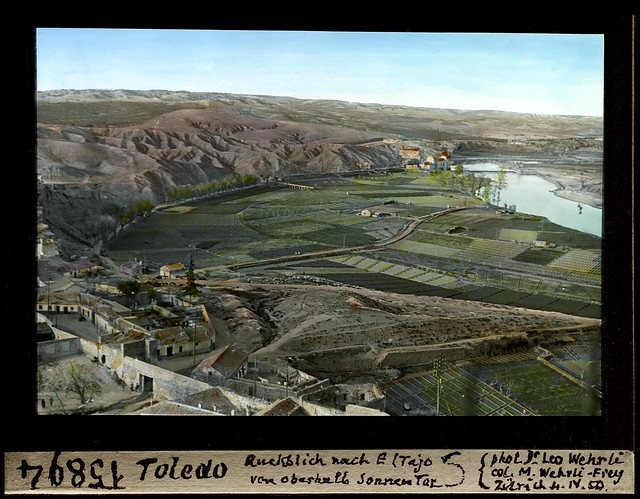

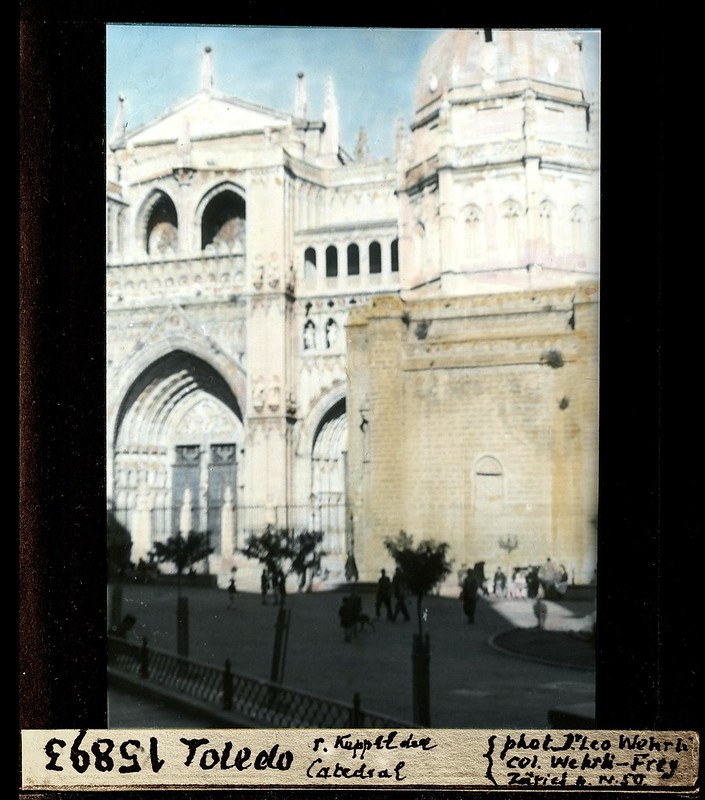

Nada menos que con 80 años viajó a España donde visitó Toledo en abril de 1950, tomando una curiosa serie de fotografías de elevado valor y que se conservan en la Biblioteca Pública de Zurich (sujetas al correspondiente copyright © ETH-Bibliothek Zurich). Se trata de fotografías que hablan de un consumado fotógrafo por la calidad de las tomas, aunque hay que lamentar que el coloreado efectuado probablemente por su mujer distorsione un poco su calidad gráfica y realismo.

La más bella de todas a mi juicio es esta en la que un curioso grupo de personas que cargan con unas sillas sube por la calle junto a la Puerta del Sol:

Son espectaculares las vistas de las ruinas del Alcázar, aún sin reconstruir tras la guerra de 1936. Sorprende mucho ver el aspecto de la Cuesta de Carlos V:

Es sensacional también esta vista de la Plaza de la Magdalena con el Casino al fondo. Se observa a la derecha cómo una de las pocas partes de la iglesia que se salvó (el muro norte) acababa de ser liberada de las viviendas adosadas a ella:

Esta es una bonita toma de la Calle de Santo Tomé:

Es preciosa esta vista de la Plaza de las Cuatro Calles en su confluencia con Hombre de Palo:

Entre las vistas panorámicas, destacan estas tres: en la primera vemos la zona de Tavera con el enorme edificio de la Escuela Normal de Magisterio de la Vega aún en pie:

La segunda nos ofrece esta vista de la ciudad desde el norte (zona del Salto del Caballo), pudiendo observarse el edificio de la cárcel provincial:

La tercera es esta preciosa vista de la Huerta del Granadal y la playa de Safont:

Aquí vemos el Museo del Greco:

Aquí vemos la Plaza de Ayuntamiento:

Mirad qué bella vista de la calle del Arco de Palacio:

Por último, una genial y original vista de la torre de la Catedral desde la calle Trinidad junto a la Iglesia de San Marcos:

Leo Wehrli falleció cuatro años después de este viaje a Toledo, a la edad de 84 años en 1954. Se trata de un buen ejemplo para demostrar que la edad no debe ser un impedimento para viajar, ilusionarse, seguir aprendiendo y desarrollar la creatividad -en este caso fotográfica- que cada persona lleva dentro. Es emocionante ver en cada pie de fotografía la ya temblorosa letra de Wehrli describiendo y catalogando cada una de las imágenes con la ilusión y meticulosidad del primer día.

4 comentarios

De nuevo un gran hallazgo, absolutamente desconocido, de excelentes y curiosas imágenes para la historia y para los toledanos. A mí sí me gusta este proceso de coloreado a mano, que aunque no está muy logrado, delata algo muy común en esos tiempos y que, como tal, debe conservarse, además la pátina del tiempo le confiere un cierto aire retro muy bonito.

Felicidades por esta recopilación.

Gracias a la incansable tarea investigadora del autor del blog, nos encontramos ante un insólito hallazgo más de otro gran descubridor fotográfico de nuestra ciudad. Serían varios los comentarios que nos sugieren algunas de las imágenes de esta extraordinaria serie que hoy nos ofrece Toledo Olvidado, pero voy a detenerme en las impresionantes fotos en las que aparecen las ruinas del Alcázar, todavía no reconstruido por aquellas fechas.

Y lo hago porque la data de la serie es casi exactamente la de mis diez años, edad a la que ya empezarían mis primeros callejeos de esa adolescencia que, a pesar de estar tan recién estrenada, ya era capaz de grabar las primeras imágenes indelebles y de sentir las iniciales emociones de ese Toledo que ya se nos metería en el alma para siempre.

Han sido precisamente esas imágenes y emociones las que ahora, a la vista de estas fotos del Alcázar derruido, me han determinado a transcribir literalmente algunos párrafos de mi inédito “Galdós en Toledo”, aunque lo haré en varios apartados, con el consabido “continuará” entre ellos:

“Siempre he tenido la impresión de que los toledanos de mi generación teníamos en nuestro callejeo por la ciudad, por sus barrios, por sus plazuelas y paseos, una especie de frontera que en nuestra edad adolescente, sólo muy raras veces franqueábamos.

A pesar de su inmediatez a Zocodover, se trataba de la subida por la cuesta del Alcázar hasta los propios aledaños de la histórica fortaleza. Era, en efecto, como si a esa altura que marcaba más o menos la mitad de esa pendiente se terminara la ciudad. Sin que nada ni nadie nos hubiera dispuesto limitación o prohibición alguna, ni menos aún ninguna clase de prejuicio, mi impresión es que a partir de ese punto se abría como un impreciso desierto de soledad y de enigmáticas sensaciones indeseables.

Me preguntó Ángel, (me estoy refiriendo a Ángel Guerra, protagonista de la novela de Galdós con su mismo nombre, y con el que yo callejeaba ahora por Toledo), la razón, y la verdad es que no pude decirle nada demasiado convincente. El intentó comprenderme y me dijo, antes de que yo entrara en más detalles, que debía ser un sentimiento de repulsión parecido al que él experimentaba al acercarse a aquellas tapias cercanas a El Retiro madrileño en las que de muchacho presenció, con huella en su memoria ya imborrable, el fusilamiento de los sargentos del Cuartel de San Gil, en la asonada de 1866”.

Fuera o no cierto el parecido de aquellas dos sensaciones, apenas pude explicarle que yo no podía evitar la idea de que esa extraña percepción debía estar relacionada con la tragedia que significaron para toda la ciudad aquellos terribles días del asedio durante la guerra civil, y que nuestro silencioso horror de ahora, ante aquel traumático recuerdo, nos envaraba tanto o más que la proximidad de las propias ruinas que, todavía durante muchos años, tardaron en ser parcialmente restauradas sin verse el final de la total reconstrucción del vapuleado edificio hasta mediada la década de los sesenta”.

Continuará…

Pero hubo un momento en la pequeña historia de la ciudad de aquellos años en que se atenuó aquella inconcreta impresión, y también nuestra actitud de reserva a frecuentar ese lugar, al menos parcialmente, quedó casi desvanecida. Acaso fuera que con el paso del tiempo, no tanto todavía, empezaba a hacer su efecto el saludable bálsamo de los primeros olvidos y comenzaban a cicatrizar las más recientes heridas. ¡Falsa ilusión según estamos viendo en estos últimos años!

Debieron ser esos días en los que, casi en aquel mismo lugar, en la acera derecha de la cuesta, los hermanos don Juan y don Eugenio Galiano, asociados con don Ernesto Pérez Díaz, tomaron la empresarial y festiva decisión de levantar el Teatro-Cine Alcázar. Nada escatimaron los nuevos empresarios. Habían logrado un espléndido y amplio local, con un lujoso vestíbulo y patio de butacas, dotado de magnífico y elegante escenario y provisto de los mejores detalles estéticos y de la más moderna tecnología, tanto para las representaciones teatrales como para la proyección cinematográfica.

Se accedía al mismo por la esquina que la cuesta hace con el callejón de Lucio, a través de una especie de gracioso zaguán porticado en el que se situaba la taquilla del despacho de entradas. Reseño que afortunadamente, hoy, ya hace mucho tiempo desaparecido el teatro-cine, la entidad bancaria que ocupa su antiguo asentamiento le ha mantenido y respetado, lo que es muy de agradecer para quienes todavía recordamos nuestras ilusionadas esperas de cinéfilos empedernidos en la cola de la taquilla para ver la última película de éxito.

El “Alcázar” –ese fue ya el nombre que, desde el principio, adquirió popular carta de naturaleza– abrió sus puertas, con solemne inauguración oficial, el 1 de febrero de 1952, y para tan señalado evento no podía por menos que elegirse, casi con honores de estreno, una obra de un tan famoso toledano como era el maestro don Jacinto Guerrero Torres. Muy pocos meses antes, el 16 de noviembre de 1951, se había estrenado en el Teatro Albéniz de Madrid El canastillo de fresas, zarzuela “en siete cuadros y una evocación”, libro en verso y prosa original de Guillermo y Rafael Fernández–Shaw y música del popular maestro ajofrinero.

La representación en Toledo, que tuvo lugar los días 2 y 3 de ese propio mes de febrero, con un reparto de auténtico lujo, encabezado nada menos que por Manuel Ausensi y Pilar Lorengar, tenía tanto de fastuoso acto de inauguración del “Alcázar” como de homenaje póstumo al insigne músico que había fallecido unos meses antes sin ver estrenada su última obra. El éxito fue arrollador y el estreno se convirtió en un acontecimiento de verdadero brillo social en una ciudad todavía poco acostumbrada por entonces a deslumbres “glamourosos”. La zarzuela, sin embargo, no fue precisamente uno de los éxitos más perdurables y sonados de don Jacinto.

Continuará...

Habrían de venir casi de inmediato, ya en el ámbito de lo fílmico, estrenos tan importantes como Las minas del Rey Salomón en el “Alcázar” o Lo que el viento se llevó en el “Imperio”, otro de los cines históricos, que junto con el antediluviano “Moderno”, pertenecieron desde finales de 1961 a la misma conjunción empresarial del “Alcázar”. Quizá porque con el paso del tiempo aquel negocio no fuese precisamente una mina o porque ya se había levantado el vendaval huracanado que terminó por llevarse por delante, no solo la tierra roja de Tara, sino tantas otras cosas, los voluntariosos empresarios cinematográficos no deberían haber elegido aquellos títulos de la cartelera tan fatalmente premonitorios.

Con todo, y casi heroicamente, transcurrieron todavía veintiún años hasta que el día 30 de septiembre de 1973, ante la irresistible avalancha de la ocupación bancaria, el “Alcázar” cerrara definitivamente sus puertas. Ya para entonces nosotros habíamos superado cualquier reserva a deambular por aquella Cuesta, al pie de los paredones de la histórica fortaleza.

Publicar un comentario